|

2016.12.7

|

琉球新報 美術月評 2016年11月 黄金忠博 |

|---|

我々は芸術作品を通して、現在、過去などその時代の意識を知る。作品にはその時代を生きる人々の思考性が表れているからだ。そしてそれを知ることは、未来への新たな発見に繋がるものだろう。我々は作品からそれらを読み解く必要があり、それは未来を生きる糧になっていくだろう。

陶芸900年の流れ一望

開学30周年記念企画展 アジアの中の沖縄陶磁 琉球王国時代から現代まで

(10/28~11/6 県立芸大芸術資料館)

沖縄のアイデンティティといえる陶芸のルーツから、今現在までの変遷を作品を通じて明快に見ることができた展示会であった。400年前に始まった作陶だが、貴重だったのは、それ以前に中国や日本、東南アジア諸国から渡ってきた陶磁器の、破損していない完全な形をとどめたものが見れたことであろう。首里城から数多くの陶器が発掘されているが、ほとんどが原型をとどめていないのが現状である。

近世になると、沖縄陶器最初期の作品から、鎌倉芳太郎により集められた陶芸の研究資料、芸術性を見いだした民芸運動の濱田庄司、芹沢銈介の作品、沖縄陶芸の芸術性が高められた壺屋三人男の作品。その後、1986年に県立芸大が開学。指導にあたった大嶺實清、島袋常秀、瀧田項一などの沖縄芸大退官教授陣による作品、県立芸大卒業生、現役教員、学生による作品と900年に及ぶ陶芸の流れが一望できた。このように見ていくと後継者を育成する県立芸大の存在意義は、陶芸の専門技術の習得だけでなく、芸術性を高めた新たな作品作りなどの研究機関としても非常に大きい。県立芸大の今後の展開に期待したい。

本人の眼で見た感覚

新城愛 個展 光の鼓動

(11/19〜27:tomari)

第2回WORKSHOPフォトネシア沖縄写真学校 ポートフォリオレビュー最優秀者、新城愛による作品展。彼女にとって写真は表現というより生きている証なのだろう。ファインダーはあまりのぞかないという。だからかえって、本人の眼で見た感覚に近い。写された風景の面白さに、プリントされて気づくことも多いという。そのズレすら楽しんでいる。だから写真が生き生きとした表情を見せてくれる。 作品を雑誌形式にして見せる方法は、写真というメディアだからこそ出来る手法。手にとってページをめくりながら作品を見ることで親近感が強まり、壁に展示されている作品よりも入り込んでいける。紙質を変えることで写真の質感や色味などが変化するなど、今後も展開していける要素が大きい。これからが楽しみである。

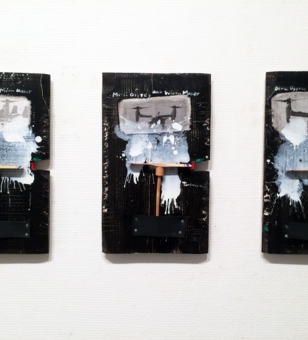

葛藤し孤独に戦う姿

真喜志勉展

”アンビバレント”(11/1〜来年4/16:県立博物館・美術館)

"Out to Lunch"(11/17-〜27:県立芸大芸術資料館)

TOMMAXの愛称で親しまれ、戦後沖縄美術界とは一線を画しながら、精力的に活動しつつも昨年急死した真喜志勉の大回顧展”アンビバレント”と"Out to Lunch"が開催された。美術館でのオープニングには、友人であるジャズピアニストの山下洋輔氏による素晴らしい演奏が花を添えた。整然と並べられた作品群を見ていくと、蝶のように舞い蜂のように刺すと言われた、モハメド・アリを思い起こした。時代の空気感を軽やかにビジュアル表現するさまは、豪快な人物イメージとは真逆で繊細である。描かれているF4ファントムやオスプレイといった米軍戦闘機に美しさを感じると同時に、嫌悪感をむき出しにしている。まさに葛藤しながら、露骨に表面に表れているのである。だから見る者にストレートに鋭く突き刺さってくる。そのメッセージは独特のユーモアセンスにより、見る者にすんなりと入り込んでくる。このユーモアは自身の恥じらいからくるものではないだろうか?ストレートなメッセージに対する恥じらいが、ユーモアによって変換させているように思うのだ。それが個性的表現となりえている。時代の空気から本質を敏感に抽出し、まわりに流されることなく、葛藤し孤独に戦い続けた作家の姿に、アーティストの本質を見出せた貴重な展示会であった。